建築基準適合判定資格者検定(建築主事試験) 考査Aについて

建築基準適合判定資格者検定(建築主事試験)の概要については、以前記事にしました。また、考査Bの10年分の傾向についても掲載がありますので、良ければそちらもご確認ください。

なぜ考査Aから挙げなかったかというと、10年間でそこまで傾向が変わっていないからです。

とはいえ1時間25分で17問を解くため、のんびりしている暇はありませんし、合格のためには考査Aは満点を目指すことが近道です。ですので、なにも意識しないで解くより頭の片隅に傾向を入れておくといいと思います。

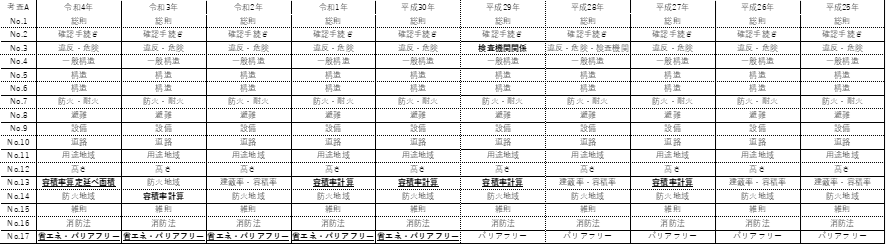

過去10年の問題傾向について

過去10年間の考査Aの出題傾向を下表にまとめました。問題構成は同じになっていまして、若干の変更等があります。

ご覧のとおり、幅広く出題されています。

個人的な感想としては、初っ端のNo.1が広範囲から問題が構成されており、法令集を引くのに時間がかかり、焦ってしまいます。そこからNo.2、3と手続き関係が続き時間管理が重要になってきます。過去問で出題された部分の勉強はもちろんですが、その前後の条文を読んでおくことも新出題の問題に対応するのには重要だと思います。

過去10年の中で、傾向が年によって異なる部分は、以下です。

No.3は「違反・危険建物に関する手続き関係」の問題が良く出ますが、それに合わせて、指定確認検査機関と建築主事についての問題も出てきますので、注意が必要です。

No.13は「建蔽率・容積率に関する出題」となっています。(令和3年度はNo14でした)平成27年、29年、30年、令和元年、令和3年は図に敷地と道路、指定容積率が描かれており、そこから敷地の容積率を算定する問題となっています。

また、昨年令和4年は面積表から容積率算定の基礎となる延べ面積を求める問題が出題されました。

No.17は関係法令からの出題で、平成30年からはこれまでバリアフリー法のみの出題であったところから、うち2問を省エネ法が出題されるようになりました。令和5年度において、急に省エネ法を出さなくなることは考えにくいため、今年もこの傾向と考えられます。

考査Aの勉強について

以上のとおり、過去10年を見ても、同様の出題傾向となっており、建築行政情報センター出版の「建築基準適合判定資格者の手引き」に掲載の5年分をやれば十分かと思われるかもしれませんが、可能な限りその前の問題も入手することをお勧めいたします。以前の記事にも書きましたが、様々な問題バリエーションに対応することで回答の確実性とスピードアップが図られ満点が近づきます。

問題数は17問解答時間は1時間25分のため、一問あたり5分の計算になりますが、新出題の問題や苦手な問題に時間がとられることも考慮し一問あたり4分以内で解くことを意識してください。