合格発表の概要

おはようございます。Youtube動画でもまとめましたが、思うことが出てきたので、こちらに書き足します。

実受験者数 10,238人(昨年10,509人 -271人)

合格者数 3,401人(昨年3,473人 -72人)

合格率 33.2%(昨年33.05%)

総合合格率 9.9%(昨年9.9%)

という結果でした。

感想

合格された皆様おめでとうございます。Youtubeのコメントでもストレート合格された方が多く、素直にすごいと思うばかりです。

まず合格率についてですが、平成時代は平均40%を超えるものでしたが、令和に入ってからは5年平均34.34%と明らかに難しくなった印象を受けます。

ただ受験者数が受験資格の改正により令和2年から増えているんですが、毎年の合格者数は大きく増やせないため、合格率が厳しく見えるだけなのかとも思います。

また今年に関しては、ランクⅣの割合が過去5年の中で一番多い42.6%で、その原因が初(?)の北側斜線が出たことだと思われます。予備校で多く扱われたわけではないらしく、そこに気づけなかった受験者が多かったんだと思います。

一発アウトは一発アウトと扱わなければならないので、ランクⅣの割合がこうなってしまった。

またランクⅢに関しては、課題の中で

「敷地に隣接する公園及び公共駐車場の所有者及び管理者は、敷地及び図書館の所有者及び管理者とは異なる」なのに勝手に行き来できるようにしてしまったとか

「乳幼児連れに配慮した室等を適切に設ける。」「施設の運営管理に必要な室、その他必要な機能や什器、室等を、適切に設ける。」という自由設定に関して、全く設けないもしくは不十分だった

というところで減点する受験生が多かったのかなと勝手に想像しています。

また設計製図試験ではもはや当たり前になってきていると思いますが、要点の記述にしか書いていない条件などがあった点。特に、はと小屋までは予備校でも扱っていないんじゃないかと思います。

合格者の年齢

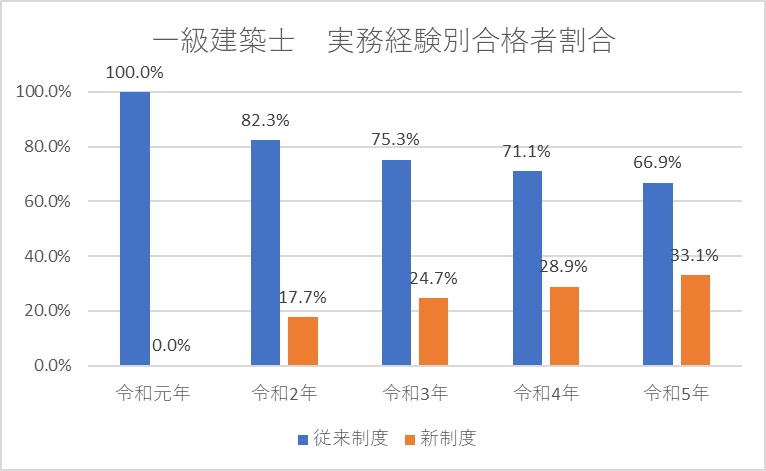

受験制度の改正により個人的に気になるのが合格者の年齢です。今年は新制度4年目で新制度で合格する受験生(実務がまだ足りてない)の割合が年々増えてます。いつになったら収束するんでしょうか。

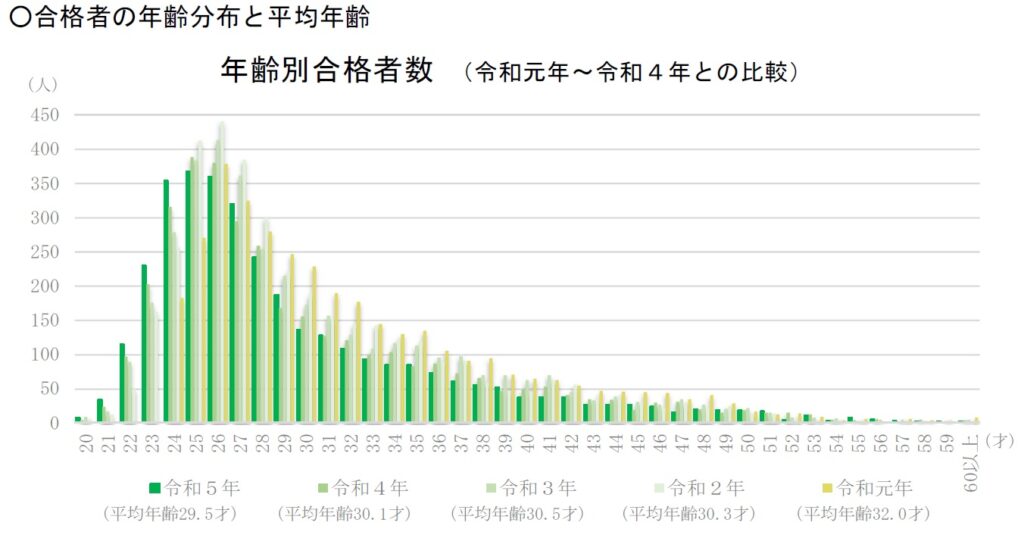

年齢についてですが、試験元資料より以下のようになっています。

再掲ですが、新制度は令和2年からです。なので23歳以下のグラフに令和元年の黄色はありません。

もともとの合格ボリューム世代は20代後半でした。実務2年を積んでストレート合格したら24、25歳、26歳、27歳とかですよね(大学浪人とか院卒とかあるから)学科や製図で1、2回落ちて受かったとしたら、30歳までに受かるから合格者が多いんだと思ってます。

なのでもともと若い合格者数が多かったということです。改正によって20歳から受けられるようになりました。若い方が受かるという仮説を立てるとすると、今年の合格ボリューム世代が20代前半にシフトしたのも納得できます。

ではなぜ若い実務のない受験生が合格できるのかについてです

若い方が受かりやすい?

僕が思う若い方が受かりやすい。メリットがこちらです。

書いてて思い出したのが、似た内容を動画でも話してました。↓の動画の後半部分05:00~です。

- 若い方が物覚えが良い

- 実務での経験が試験にはかえって邪魔になるから(プラスに働くこともあるけど)

- 構造力学の計算は大学等での授業以来社会人では扱わないので、比較的覚えている。

- 若い方が仕事量が少ない。家族からの拘束時間が無い=勉強時間が確保しやすい

一つずつ話していきます

●「1若い方が物覚えが良い」ですがこれに反対意見は無いと勝手に思っています。

20歳前半と(失礼ですが)4、50歳では物覚え、物忘れが全く違うと思います。自分はまだ4,50歳にはなっていませんが、すでに20歳後半になるにつれて、物覚えが悪く、物忘れが多くなりました。買い物の時の簡単な足し算や掛け算も時間がかかるようになりました。

特に学科試験では覚える量が膨大です。なので若い方が有利なんだと思います。

●「2実務での経験が試験にはかえって邪魔になるから(プラスに働くこともあるけど)」ですが

実務での知識経験が試験に直結することはもちろんあります。ですが、実務では例えば、建築基準法だけでなくそれぞれの自治体の条例や、会社の独自の規定などを扱います。特に数値に関しては頭の中で覚えているものが問題で問われているものなのか。会社独自の物なのかまで覚えなければならず、かえって邪魔をしてしまいます。

実際に自分の先輩は計画や法規の問題で、基準法なのか、条例、取り扱いの数値だったか悩むと言ってました。

若い実務がまだない状況であれば、試験に使う情報だけを覚えることが出来るので、受かりやすいんだと思います。

●「3構造力学の計算は大学等での授業以来社会人では扱わないので、比較的覚えている。」

ですが、少し限定的なところになります。学科試験のⅣ構造の一部分だけなのですが。

学科Ⅳ構造は30問あって、8割以上取るべきと言われています。その中で構造力学は毎年6,7問出題されており、構造力学は満点取るべきと言われています。この部分が楽に取れるか、時間がかかるかは割と大きい差なのかもしれません。

社会人になって、構造力学を扱う人はいるのかな?と思ってます。

おそらく扱うのは大学等の構造の授業で、それを比較的まだ覚えている。かつ計算も早い若い人が有利と考えています。

●「4若い方が仕事量が少ない。家族からの拘束時間が無い=勉強時間が確保しやすい」

これに関しては、人それぞれかつ、会社それぞれだと思います。

若い方がいろんな仕事を任されて残業が多い、若いうちに家庭をもって、家族もできてという方もいらっしゃると思いますが、平均初婚が男性31歳、女性29歳とすると先ほどの合格ボリューム世代と合ってて、割と正しい仮説なのかと思ってます。

この試験絶対的に勉強時間が必要です。効率よくやった人でも、週20時間とかは捻出しないといけません。(理想は30時間以上とかですが)となると会社や家族からの拘束時間のない若い人の方が有利です。

とくにお子様がいらっしゃる方は大変そうです。受験生でなくても忙しい話を聞かせてくれます。そんな中試験勉強をしなければならないのでただでさえ難しい試験がより難しくなります。

さいごに 来年合格に向けて

ここまで今年の合格発表と合格者の年齢について話してきました。

この試験はもともと難しい試験でしたが、合格率から見てもより厳しいものになって、内容としても自由度の高い試験になってきたと思います。

また30歳以上の方にとっては、先ほど言ったように受かりやすい若い受験生が増えたことで、合格がより厳しくなったんじゃないかと思います。

年齢に関してはもとに戻すことはできないので、来年で合格して終わらせることしかできません。

学科試験から受ける方には、これまで以上に法規の重要さを理解してほしいです。学科試験でも満点が取りやすいだけでなく、設計製図試験でも急な出題に対応できる知識を身に付けないといけません。

今年不合格で、来年また製図という方は、来年学科試験を突破する人よりも今はまだアドバンテージがある状態です。このまま逃げ切れるように、7月末の課題発表と学科試験まで早めに勉強を再開することがカギになってくると思います。