建築基準適合判定資格者検定(建築主事試験)で使用できる法令集

建築基準適合判定資格者検定(建築主事試験)では法令集の持ち込みが可能です。しかしどんなものでもいいかと言われると違います。

国土交通省の受験案内及び「使用が認められる法令集について」を十分読んでいただきたいのですが、

令和5年建築基準適合判定資格者検定について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

まず、検定中は建築基準法及び建築士法法令集の持ち込みが許されています。一般的には建築士法も建築基準法令集に含まれているものが多いですし、含まれているものを使用してください。具体的な出版物名は一級建築士試験の使用可能な法令集を準拠していると記載があります。

horeishu-2023.pdf (jaeic.or.jp)

基本的にわかりやすいように図や絵、解説が記載されているものは使用できません。

また、意外と読み落としている人が多い点が、「使用が認められている法令集については、原則として、1冊とします。ただし、本編に付随する告示編等がある場合、1セットとして使用を認めます。」という文言です。

法令集の中には告示編も一部掲載されているものもありますが、それだけでは不十分です。よって告示編と併せて2冊持ち込むことができるという決まりですが、「本編に付随する告示編等」という点に注意が必要です。

どういうことかというと、出版元が同じものを使用しなくてはいけないということです。

例えば、仕事で使用している井上書院の法令集(青本)を使おうと思うけど、告示編を持っていないから建築士試験時代に使っていた総合資格の告示編を使おうというと、出版元がそれぞれ異なるものになりますので、使用できないということです。

ただこれは、法令集をチェックする人の裁量によると思われます。私が受験したとき、左前の人が明らかに違う法令集と告示編を使用していました。ライバルを蹴落とすために密告しようかとも思いましたが笑、自分は受かる自信があったのできにせず放置しました。その人も注意されず受験を終えていました。

細かいことを気を付けるのであれば、個人的には同じ出版元でも年度が違うものは厳密には付随してないのではと思ってしまいます。

以上のことから、同じ出版元の法令集と告示編を最新版で購入することを強くお勧めします。

古い法令集か告示編で、法改正を見落としていて間違える可能性も、当日に使用できない不安もなくせるからです。

認められている書き込み等について

使用していい法令集がわかりました。次に試験対策としては読み取りやすくするために、アンダーラインや見出しシール(インデックス)を使用することが必須です。

ですがそのアンダーライン等にも決まりがあります。

「令和5年建築基準適合判定資格者検定使用が認められる法令集について」より、以下のものが認められています。

イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示 (法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする) ロ.改正年月日 ハ.アンダーライン

イの目次はインデックスシールのことです。ただし法番号や名称のみに限られています。

ロは試験的には不要です。

ハのアンダーラインが一番重要です。

また先ほど一級建築士試験の法令集の取り扱いに準拠するとありました。そこにはさらに使用できる書き込みがあります。

ニ.○、△、×の記号

記号の記入もできることがわかります。個人的には使用しませんでしたが、対応する箇所に同じ記号を書いたり、「いずれか」の条件を守らなければならない場合に△印を書くなど人によって様々です。

・逆に許されていない書き込み等は何かというと、

× 法別表を印刷したものを貼り付ける。(書き込む) × 道路斜線の考え方を絵にして書き込む × 児童福祉施設等が何か書き込む(児童福祉施設、助産所、身体障碍者社会参加支援施設…)

どういった判断なのかというと、そのページだけを見れば問題が解けてしまうような書き込み、法文を読まなくてもビジュアルでわかってしまうような書き込みはいけないということです。

1つ目の場合、法別表のところを開かなくても良くなります。2つ目は、斜線制限の文章を読まなくても良くなります。3つ目は、令第19条の定義部分を読みにいかなくても良くなります。

こういった「早見表」に該当する書き込みは認められていません。

実際のところそのようなグレーな書き込みは不要です。そんなことしなきゃとけないレベルなら受かりません。

また、万が一法令集チェックの際に指摘された場合に備えて、消すことができる赤鉛筆やフリクションなどを使用することも強くお勧めします。

合格時の法令集公開

では具体的にどのような書き込みをしたのか、実際の法令集・告示編を載せていきます。

一級建築士受験時代から使用していた総合資格学院の法令集と告示編になります。仕事で支給されていた法令集もありましたが、試験の際にはこれがないと読めない体にされていたので、引き続き使用しましたので、他の法令集で試験を解いたことがありません。よって自分が使いやすい法令集で良いと思います。

本番時に周りを見渡しましたが、総合資格を使っている人はいました。日建もちらほら、青本もちらほらといった感じです。

インデックスシールですが、総合資格は法令集購入後、はがきを送ることで無料で送られてきます。

主事試験を受験される方は、一級建築士の方ですので、持っている資格欄に「一級建築士」と書けば営業の電話はかかってきませんのでご安心を。

総合資格に限らずインデックスシールはもちろん出題範囲のみ貼ってください。

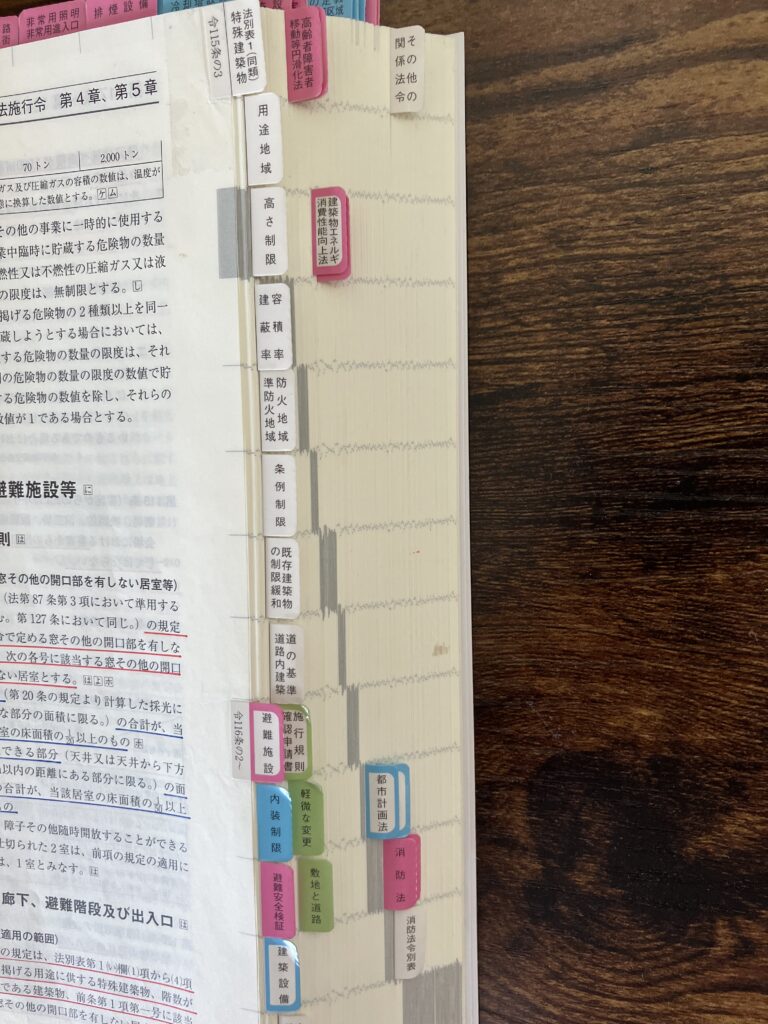

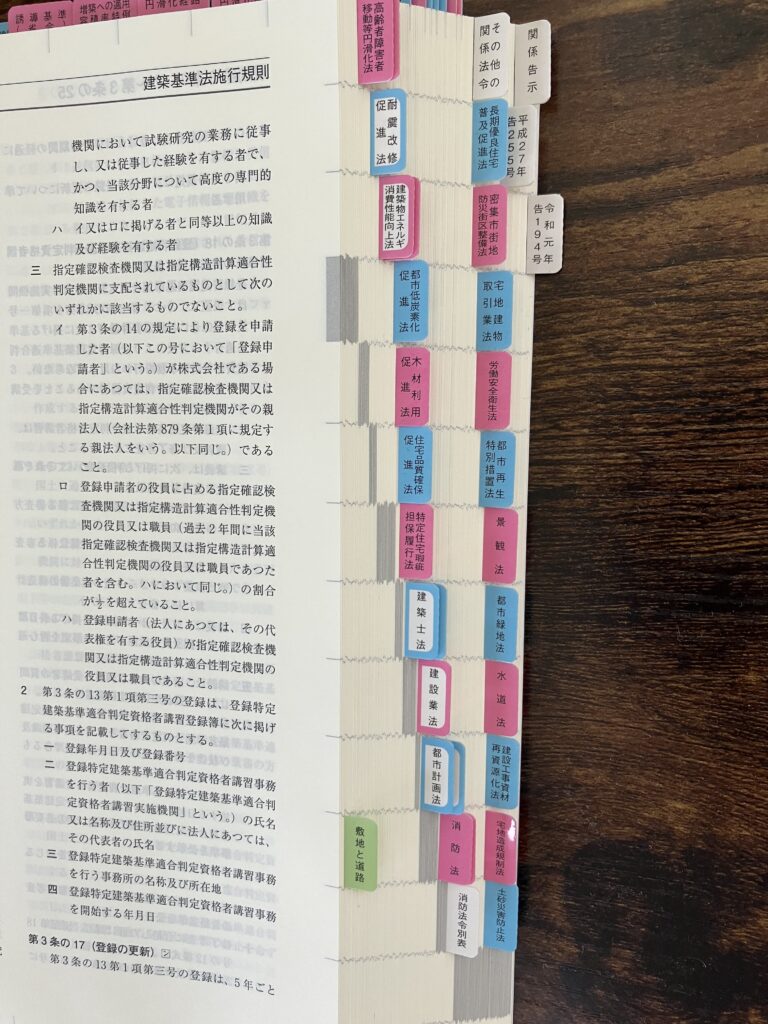

上が受験時のもので、下が令和5年度の附属を全て貼ったものになります。

特に関係法令は、バリアフリー法、省エネ法、消防法などがすぐ引けるように必要になります。

以前の記事でも書きましたが、主事試験は一級建築士用のアンダーラインではだめだという人がいますが、私は一級建築士用のアンダーラインを引いて合格しました。

ただし、出題範囲が異なるのはその通りですので、追加してアンダーラインとインデックスを引かなければならない箇所があります。

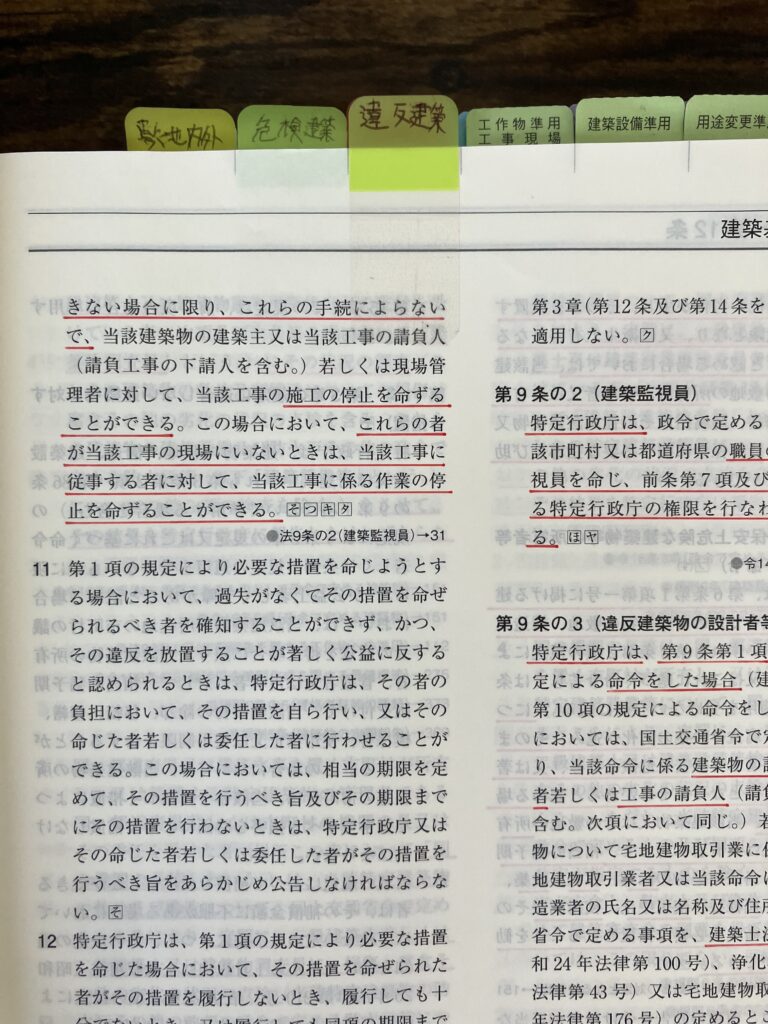

上記のように法第9条違反建築物、法第10条危険建築物のあたりは問題解いてもらうとわかる通り頻出部分ですので、別途付箋を使用しすぐ引けるようにしました。

また、法第91条の建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の部分は、勉強時にすぐ引けるように貼っておりましたが、考査Bの計画2には毎回書く部分ですので、最終的には暗記していたところです。あってダメなものではないので、貼ってみてもいいかもしれません。

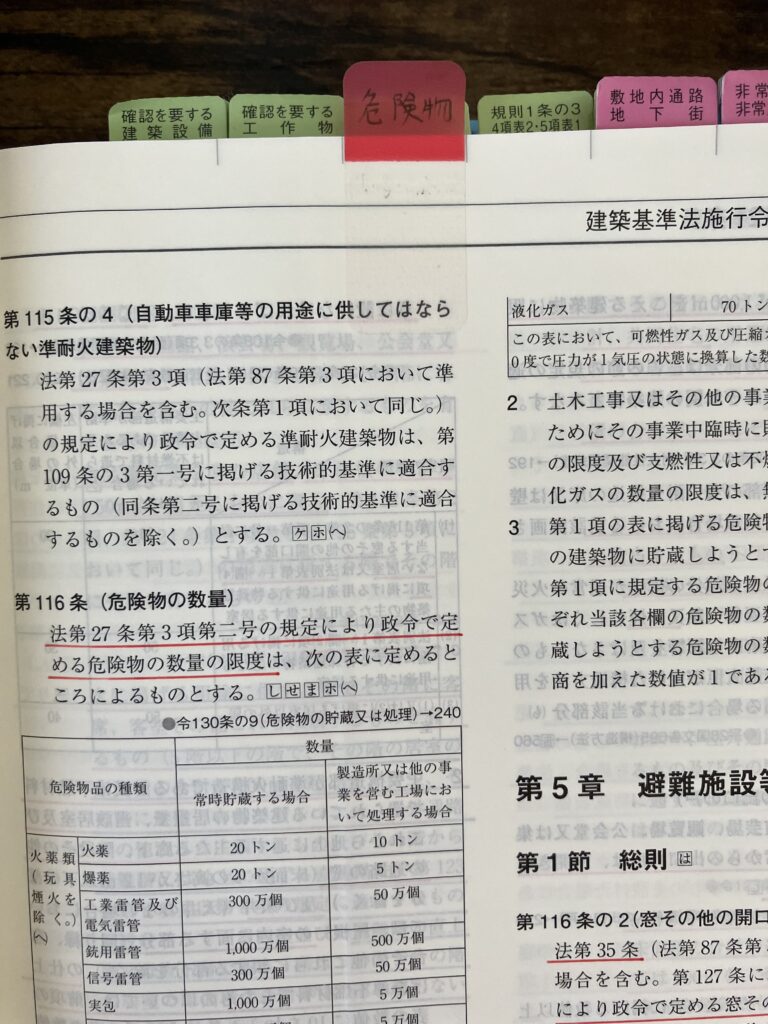

そのほか令第116条の危険物の数量も附属のインデックスでは一発で引けなかったので追加しました。

続いて告示編です。告示編はだいたい出るところが限られてきますが、たまに変なところからも出るので、過去問で引いた部分をその都度アンダーラインを引く形で大丈夫です。

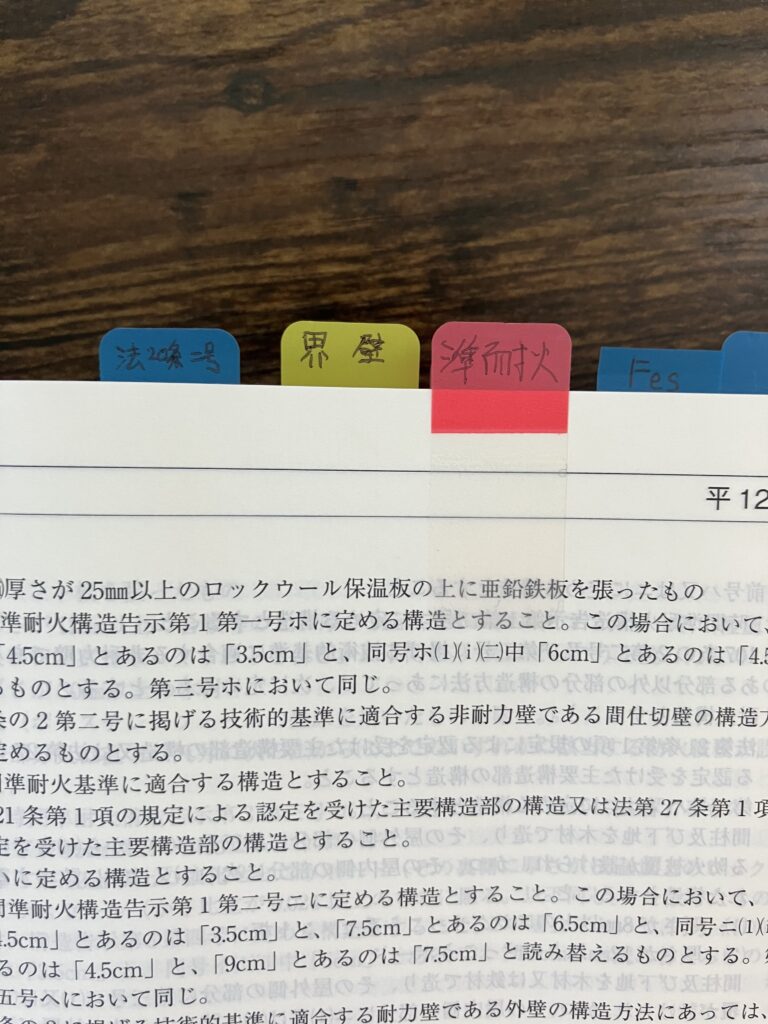

まず準耐火構造の壁について、平成12年建設省告示第1358号の第1第一号ハ。

界壁の遮音について、昭和45年告示第1827号第2第二号イ

法第20条第二号の判定について、平成19年告示第593号第二号

Fesについて昭和55年第1792告示第7

Rt,T,Aiの算出で昭和55年告示第1793号

排煙除外について平成12年告示第1436号

非常用照明の除外について平成12年告示第1411号

以上が過去10年分で出た範囲になります。附属のインデックスシールも貼りましたが、これは不要です。

まとめ

今回は建築基準適合判定資格者検定(建築主事試験)において使用できる法令集と書き込み、そして実際に合格の際に使用していた法令集をご覧いただきました。

受験申し込みの前のこの時期に勉強を始める方も多いかと思います。そんな方にお伝えすることは、

・法令集と告示編は同じ出版社のセットで新品で買うこと ・アンダーライン等の書き込みは、注意事項をよく読み、解説や図、表を絶対に書かないこと

以上になります。