建築基準適合判定資格者検定 考査B

建築基準適合判定資格者検定(主事試験)の考査Bですが、どの問題が出るかはわかりません。そこで過去10年の過去問から建築計画1・2・3の出題をまとめましたので、傾向をお伝えしていきます。

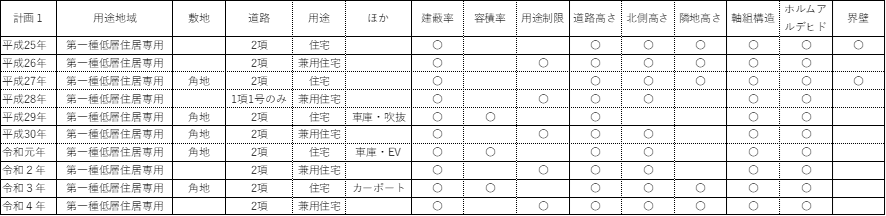

建築計画1

建築計画1は建築基準法第6条第1項第四号の木造2階建て建築物の審査を行います。

過去10年の出題範囲は下表のとおりです。

過去10年、全て第一種低層住居専用地域内の木造2階建て住宅の計画でした。敷地が角地に指定されているかどうかは、計画の概要中に記載がありますので、読み落とさないように注意が必要です。

前面道路は、平成28年を除きすべて法第42条第2項道路に接しており、幅員4m未満のためセットバックが必要になります。建ぺい率や道路高さ制限に関わってきますので読み落としは厳禁です。

用途は、先ほど住宅といいましたが、店舗兼用住宅が各年おきに出題されています。兼用住宅の場合は、用途地域内の用途制限が適しているかどうかの判定がセットになっています。

実際の設問について

過去10年間で毎年出題されているのが、「建蔽率」「道路高さ制限」「軸組構造」「ホルムアルデヒド」についての審査です。建築計画1は5問出題なので、4問は毎年同じということです。(北側高さや隣地高さは道路高さ制限と併せて問われます。)

残り1問は、近年兼用住宅であれば用途制限、専用住宅であれば容積率といった振り分けがされている印象ですが、平成25年、27年は界壁についての審査が問われていました。

前回の記事でも書きましたが、過去問を何年分解くべきかについて10年解いてほしいと言ったのはこういった近年出題されていない問題が再度出題された際に、対応するためです。

そのほか細かい設計条件として、「カーポート」「車庫」「ホームエレベーター」の出題がありました。

カーポートは外部に設置されており、告示より1m以内の水平投影面積は算入しない点注意が必要です。

自動車車庫は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない、非居室のためホルムアルデヒドの計算をしないなど注意が必要です。

ホームエレベーターは令和元年にのみ出題されましたが、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません。

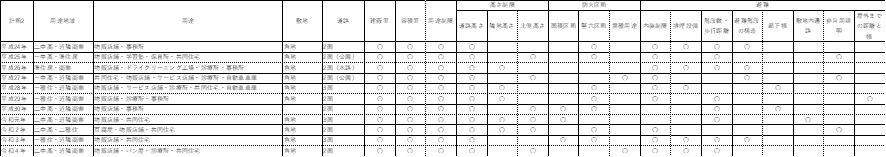

建築計画2

建築計画2は建築計画1とは異なり、非木造建築物で階数は4階~6階などで、敷地条件や建物、設問などすべてが複雑になっています。出題も9問と3計画中最多の数となっています。

敷地の用途地域は毎年2つの地域にまたがる設定となっていますので、過半の用途地域の制限を受けます。用途は住居系+商業系の組み合わせが多いですが、特に気にせず用途地域に建築できるかを判断します。

用途は物販店舗系+事務所or共同住宅などが多く、それに応じた用途制限や容積率の緩和、避難規定などの審査を行います。

敷地は毎年角地に指定されており、2面以上の1項一号道路に面していますが、その反対側に公園や水路が設定されている場合がありますので敷地条件の読み解きの際には注意が必要です。

実際の設問について

過去10年間、毎年出題されている設問は「建蔽率」「容積率」「用途制限」「道路高さ制限」

7,8回出題されている高頻度問題は「竪穴区画」「内装制限」「階段数・歩行距離」となっています。

とくに避難関係の問題は、出題範囲が広く、数年に1度しか出題されないため、何度も問題を解くなど対応が必要です。

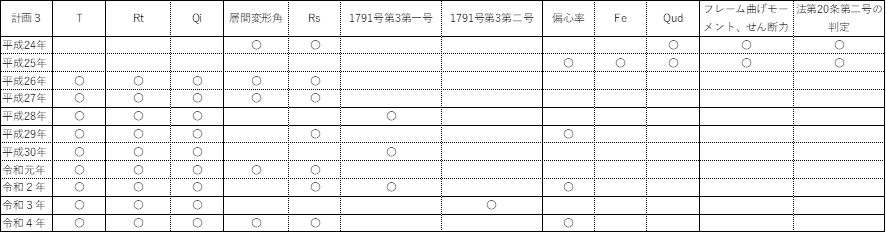

建築計画3

建築計画3は、構造審査の設問です。設問1と設問2に分けられています。

「設計用一次固有周期T」「Rt」「地震層せん断力Qi」が適切な数値かどうかの審査はここ8年連続で出題されています。形式的に計算するだけですので、確実に点を取りたいところです。

それ以外としては、「層間変形角」「剛性率Rs」「ルート2」「偏心率」などが出題されています。どれも書き込む量に違いはありますが、過去問演習で対応可能な問題となっています。

平成25年までは、法第20条第1項第二号の建築物に該当するかどうかの問題と構造計算の曲げモーメント図せん断力図から不適切な部分を指摘する問題が出されていましたが、近年は出題されていません。万が一に備えて何回か解くことをお勧めします。

まとめ

ここまで建築基準適合判定資格者検定の考査Bの3計画についての傾向を挙げてきました。

考査Bは100点中66点と多くを占めていますが、計画1と計画3は毎年出題されており、パターン化して解くことができる問題が多く出題されています。鬼門となる計画2ですが、書き込み量が多く複雑な条件を整理して解かなくてはなりませんが、毎年出題されている問題もあるため、過去問演習で十分に対応可能です。

何よりも考査Aを満点とることで、考査Bは半分取れればいいという気持ちで臨んでいただければと思います。